1「米原雲海の木寄せと星取り法―善光寺 三宝荒神立像・三面大黒天立像を中心に―」 藤曲隆哉

本発表では 1897 年(明治 30)米原雲海作の東京芸術大学大学美術館蔵《善那木型》の持物 部復元制作に関して報告を行った。また後半に、長野県善光寺蔵《三宝荒神立像・三面大黒天 立像》を中心に米原雲海の制作技法について研究発表を行った。

《三宝荒神立像・三面大黒天立像》は 1919 年(大正8)の米原雲海・高村光雲の合作で小 型、中型、本作の3点が制作されたことが知られている。本作は現在、長野県善光寺山門内に安置され、その制作の雛型の内、中型が同寺忠霊殿に安置されている。

《三宝荒神立像中型》像高 86.5cm《三面大黒天立像中型》像高 59.5cmは約5cm角の角材 を集成し、木取りされていることが分かった。

《三方荒神立像中型》は縦横63 本の縦材を均等に並列させ作品を彫出している。その木地には碁盤の目の様に、前後左右に一定に渡る矧ぎ目が彫刻面に現れ、その雛型自体に一定の座 標軸が生まれる格好となる。像高4mにもおよぶ巨像である本作も同様に、同一区画の矧ぎ目 (接合面)を設定し、本数を合わせ制作することで接合面を利用した拡大縮小が可能となる。こうした工法は木彫制作時に現れる矧ぎ目(接合面)を利用した星取り法、拡大法といえるだ ろう。

また、北村西望の制作技法にも同様の拡大方法が多く見受けられる。北村西望は《平和祈念 像》1955 年(昭和 30)の制作の際に雛型を制作し、その雛型に碁盤の目状の緯線、経線を引く。その線を頼りに拡大縮小を行うという制作技法を行った。

こうした矧ぎ面に現れる断面や空間上の点を応用し、拡大縮小を行う制作技法は高村光雲・ 米原雲海の作品《三宝荒神立像・三面大黒天立像》中にすでに表れており、こうした発想は星取り法に熟知した米原雲海の主導によるものではなかろうか。高村光雲作の知恩寺《聖観音立像》1892 年(明治 25)や《楠正成像》1893 年(昭和 26)の木型をはじめとした作品の制作方法が異なっていることを鑑みれば、《三宝荒神立像・三面大黒天立像》は米原雲海による主導的な制作の背景があったことが言えるだろう。

では《ジェンナ―像》制作をはじめとする、初期の米原雲海作品に用いられた星取り器はど のような形の物であったのだろう。星取り器は、星取り器自体が作品に設置され、設置された星取り器から触手が動き点を打つものと、トースカンの様な形状をした土台がつき常盤の上を 滑らせ、作品あるいは星取り器自体が常盤の上を動き点を打つものの二種類に大別される。またその他に比例コンパスを用いることで拡大縮小を可能にしているのである。

米原雲海自身の言葉によれば「…三方から、原型に応じて弧を描いて、三弧が一点に会いす るに至るまでその凸所を削り取って行く…。」と説明している。初期の星取り法はおそらく比例コンパスの応用であるコンパス型(二股のぶん回し)の様な形状の器具を使って制作してい たのではないかと推測するが、その形状や実態に関しては今後の研究の課題としたい。

2「近代日本における彫刻の概念について-高村光太郎の芸術論と同時代の木彫作品」 飯盛 希

近代の彫刻家たちが如何なる言葉で彫刻を語っていたのかについて、当時の資料を通覧してみると、大きく3つの画期が認められる。

ひとつめは、いわゆる「ハルトマン美学」の受容である。「ハルトマン美学」は、「彫塑」という言葉を造語したことでも知られる大村西崖によって紹介されたことで、とりわけ彫刻家たちのあいだに広まった。その抄訳である『審美綱領』では、「異象の絵画区域を侵すもの」 として、彫刻に彩色を施すことが否定されるなど、芸術分野の「純粋性」あるいは「分離性」 が前提されていたのである。「芸術」と「工芸」を差別する考えかたも、これを機に人口に膾炙した。光太郎も「ハルトマン美学」の影響を強く受けており、彫刻から「絵画性」や「文学性」を排除すべきであるという「モダニズム」を展開していた。 一方、「日本彫刻会」に参加した米原雲海は、「欧風」の塑造の流行に対抗するため、「日本には日本人でなくては出来ぬと云ふ様な彫刻が無くてはならない」、「彫刻に於ても日本独特のものが無くてはならぬ」と語り、いわば「日本の独自性」を追求しようしたが、このような姿勢は、同時代の基準には適わず、しばしば批判の対象になった。たとえば、朝倉文夫は「木彫と云ふ実材を捉えた以上は、塑造以上に意味あり又材料を活かした者で成ければ無意味である」と論じ、木彫であることの「必然性」の認められない制作を否定していた。津田左右吉も 「大理石に適せず、青銅に適せず、木によつて始めて適切に表現せられるものであればこそ木を選ぶべきである」と主張し、同様の「必然性」を規範としていたことが分かる。

ふたつめの画期は、言わずもがなロダンの受容であり、光太郎の留学後、ロダンに由来する 「コンストラクション」「プラン」「ムーブマン」などの観念が頻繁に登場するようになる。 彫刻の「近代」については、この時期ばかりが注目され、もっぱら「触覚」との関連が論じら れてきた。

しかし、1920 年以降の光太郎は、アードルフ・フォン・ヒルデブラントの理論に影響され、 むしろ「視覚」を中心化した語彙を用い、「工芸」であるとされていた「浮彫」と、「芸術」として区別されていた「彫刻」とが連続するものであると考えるようになるのである。同時期に制作された木彫小作品は、いみじくも「モダニズム」が超克されたことを示す作例であり、《柘榴》(1924 年)や《桃》(1927 年)に認められるクモの添物は、いかにも「浮彫」のようであるが、《蓮根》(1931 年)に施されたカタツムリの細工は、ほとんど独立した「丸彫」のようである。吉本隆明が「高村光太郎は、荻原にくらべて、遥かに聡明で、自意識をもった知識人であった。そのために、がむしゃらに西欧的彫刻をというわけにいかなかった」と評したことも、こうした変化を踏まえれば首肯できる。

また、平櫛田中や米原雲海は「星取法」という技術を応用して「塑造」と「木彫」の区別を無効にするための作品を多く制作し、橋本平八は「木彫石彫の区別撤廃総括的に彫刻と改めなければならない」として「木彫」と「石彫」との差異を解消するための木彫作品を制作した。このように近代の木彫家たちは、おいそれと「近代」の要求に従うのではなく、弁証法的に芸術形式の専門化に対抗していたのである。

3「1950 年代における堀内正和の構成彫刻-テクストと造形の対比」 菊川亜騎

左)堀内正和《線 a》1954 年、鉄、89×64×33.5cm、神奈川県立近代 美術館

右)Art d’Aujourd’hui, décembre 1951, série 3, no.1.

日本の彫刻分野において本格的に抽象表現の取り組みが始まるのは、第二次世界大戦後の1950年頃からである。この抽象彫刻の系譜を再考するとき、重要な役割を担ったのが、幾何学抽象美術の先駆者となった堀内正和(1911-2001)である。堀内の戦後の初期作品において異彩を放つのが、1954年から10年にわたり発表された線や面の造形要素の組み合わせによって構成される鉄彫刻である。一方で同時期に堀内は、美術雑誌や新聞に西洋近現代美術を紹介する小論を多数残していた。本発表では1950年代に制作された鉄の構成彫刻に焦点をあて、作家によるテクストを手掛かりに構成彫刻の着想源を検証した。

渡航経験のない堀内という作家においては、西洋の文化、美術、哲学に関する知見の多くは自身が取り寄せた洋書籍に依拠している。現在、その旧蔵書は神奈川県立近代美術館に所蔵されているが、洋書籍の多くを占めているのが美術雑誌である。まず注目したのは、堀内が1950年代に購入していたフランスの美術雑誌『今日の芸術(Artd’aujourd’hui)』(1949-1954)である。かつてシュルレアリスムと対抗した抽象美術の芸術家集団アブストラクシオン・クレアシオン(1931-1939)の流れを引き継ぐこの雑誌は、パリから世界へ向けて、幾何学抽象表現による緩やかな連携を呼びかけたものであった。堀内が執筆したテクストと雑誌の内容を比較した結果、1953−1954年にかけて記事から直接的な引用を行なっていたことがわかる。1950年代のパリで活躍した画家や彫刻家の造形理念が、堀内の構成彫刻を特徴付ける造形形式や鉄という素材の加工方法においても影響を与えたと考えられる。

しかしここで、京都に赴任したばかりの堀内がおかれていた関西美術の状況を振り返り、どのように美術雑誌が読まれていたか整理する必要があった。本発表で注目したのは、堀内が参加した現代美術懇談会(1952-1957)である。これは書道家の森田子龍や画家の吉原治良、須田剋太らによって結成した関西の抽象美術作家による研究会である。研究会の活動では、雑誌というメディアは単に美術の表現を伝えるだけでなく、海を越えて作者と交流する実際的な手段として読まれていた。今後は、堀内作品の美術雑誌からの影響も、戦後美術の国際化という観点から検証していく必要があるだろう。

報告「北村四海作《安田善次郎翁》の表面状態」保坂涼子

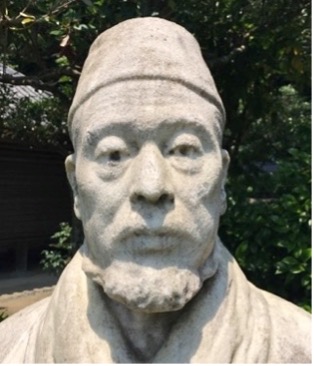

本調査では、《安田善次郎翁像》(大正2年11月像高197cm)の表面観察を行った(調査期日6月29日、7月8日-9日)。本像は、明治44年の制作後、初期は東京市麹町區平河町安田邸本邸内に設置された(『偉人の俤』による)。現在は神奈川県大磯市にある安田家別邸(現:安田家旧邸宅内)に移設され屋外暴露期間は東京市麹町に建設された年から数えて106年となる。経年の変化により石材の成分中の結晶が露出してその表面状態は見るに耐えない状況となっている。降雨による酸性雨の被害を最も受けやすい顔面中心部、鼻の拡大写真を撮影してみたところ、露出の石材表面の結晶各部に沿って全体に黒い汚れが沈着し、石材の結晶の粒度も非常に大きなものが生成されているのが観察できた。像の身に付けている着物の袖下に黒々とした沈着がシミ状となって見受けられるが、表面の磨耗は最も低かった。これは彫刻の部位の中でも影の箇所となる部位が最も降雨によるダメージを受けにくいものであるためである。像背面全体に藻類によるものと思われる黄身がかった色素沈着が発生している。像下部に(膝下着物)垂直に水が流れ落ちた痕跡と共にその両脇に沿って水が揮発する際に発生した線状痕がくっきりと見受けられた。像底辺地山の表面に磨耗してはいるものの、当初の鑿痕をわずかに偲ぶことができる。

大理石彫刻が日本でモニュメントとして制作設置された例として最初期のものである為に北村四海の他の作例との比較検討を行う必要がある。像の今後の保存と調査についてはより慎重さが要求される。屋外設置により長期暴露状態に晒された作例と屋内にて保守管理された作例との表面状態の比較を行っていく必要があるだろう。